Le 15 avril 2019, un terrible incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris. La France entière est en deuil. Des siècles d’histoire, d’art et de foi semblent s’embraser sous nos yeux. Mais au cœur des ruines fumantes, un petit miracle subsiste : les Mays de Notre-Dame.

Ces tableaux, offerts chaque 1er mai par la corporation des orfèvres de Paris, entre 1630 et 1707, constituent un trésor inestimable. Mais que sont exactement les Mays ? D’où viennent-ils ? Et quelle signification portent-ils ?

Plongez dans l’histoire passionnante de ces œuvres d’art exceptionnelles et embarquez pour un voyage fascinant au cœur du XVIIe siècle parisien, à la découverte de ces chefs-d’œuvre sauvés des flammes, qui retrouvent aujourd’hui un nouvel éclat !

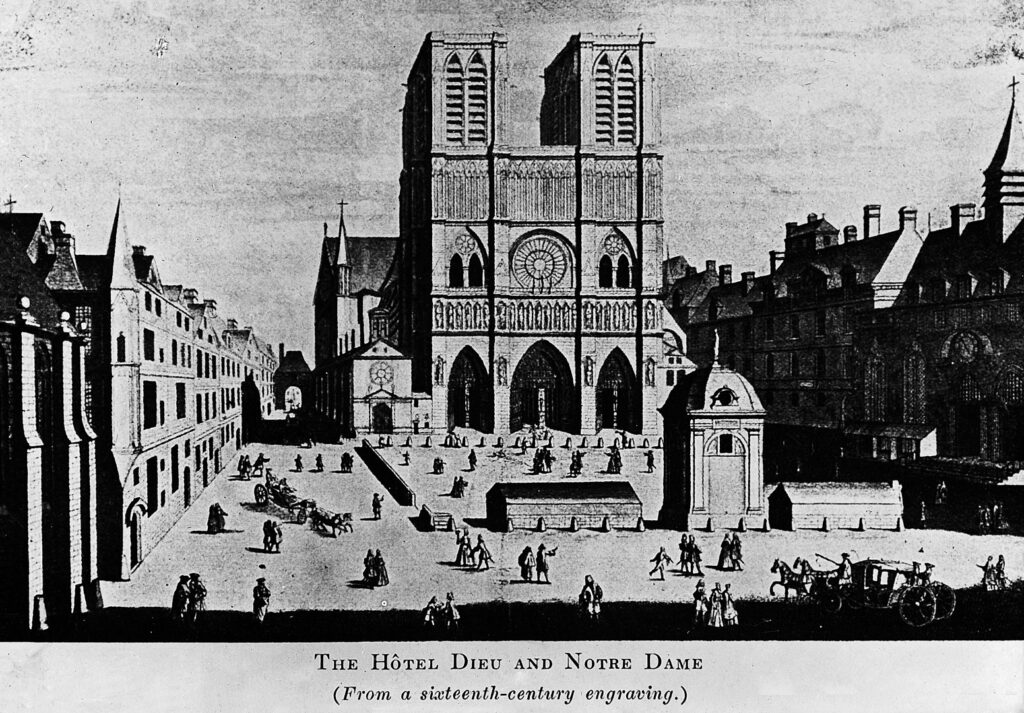

Notre-Dame de Paris au XVIIe siècle

L’apparence de la cathédrale Notre-Dame de Paris n’a que peu évolué du Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle. Toutefois, à partir des années 1600, le style gothique laisse place, peu à peu, au style classique, caractéristique du Grand Siècle.

Les artistes redécouvrent les décors de la Grèce classique et de la Rome latine et s’en inspirent. Ce renouveau stylistique est la traduction, dans la pierre des églises, des idées de la Contre-Réforme. L’Eglise tente de redonner sa puissance à l’Église romaine catholique, menacée par le protestantisme apparu au XVIe siècle.

La reine Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII, voue une grande dévotion à la Vierge Marie. Elle se rend fréquemment à la cathédrale Notre-Dame pour prier devant une statue miraculeuse de la Vierge conservée dans l’édifice.

Dans les années 1640, elle décide d’entreprendre des travaux d’embellissement de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle fait, entre autres, remplacer l’ancien jubé de pierre, paroi qui sépare le chœur de la nef, par un jubé en bois, moins imposant, permettant ainsi aux fidèles de participer plus directement aux offices religieux.

La corporation des orfèvres de Paris au service des chanoines de Notre-Dame

Encouragés par les travaux engagés par la reine, les chanoines, prêtres qui servent la cathédrale, décident de modifier le décor de Notre-Dame. Ils s‘associent, pour cela, avec la corporation des orfèvres de Paris.

Parmi les différentes corporations de métiers, celle des orfèvres est, en effet, la plus prestigieuse. Les orfèvres, marchands fortunés, manient les pierres précieuses pour fabriquer des bijoux.

La longue tradition de l’Offrande de May

Dans la tradition païenne, préchrétienne, il est de coutume, au début du mois de mai, de faire l‘offrande d’un arbre fleuri. Symbole du renouveau de la nature.

Au Moyen Âge, la confrérie des orfèvres de Paris reprennent cette tradition ancestrale. Chaque 1ᵉʳ mai, ils dédient une offrande, appelée Offrande du May, en hommage à la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. À l’instar de la tradition païenne, ce cadeau de dévotion prend d’abord la forme d’un arbre. Celui-ci était placé vers le maître-autel, sur lequel les fidèles accrochaient des rubans.

Puis, un tabernacle avec des poèmes vient remplacer cet arbre du May. En plus des poèmes accrochés sur les tabernacles, des petits tableaux, appelés « petits mays », représentant des scènes bibliques, apparaissent en 1533.

Les grands Mays de Notre-Dame

À partir de 1630, les chanoines décident que ces petites peintures doivent devenir plus monumentales ! Ils demandent donc à la confrérie des orfèvres de commander des tableaux dans un plus grand format. Pas moins de 3 mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur.

À côté du May, on vient, encore une fois, déposer des sonnets, ainsi qu’une Explication imprimée permettant d’aider à la compréhension de l’œuvre.

Pourquoi « May » et pas simplement tableaux ?

Les orfèvres conservent l’habitude de baptiser leur cadeau du 1ᵉʳ mai du nom de « May ». Le [-y] singularise les tableaux par rapport au nom du mois.

Les Mays de Notre-Dame : une collaboration entre le monde artistique, artisanal et religieux.

Choisir un artiste

Chaque année, la confrérie élit deux maîtres orfèvres. Une fois, élus, ils doivent s’occuper de l’Offrande du May. Il leur faut dès lors choisir un peintre qui puisse réaliser le May de Notre-Dame.

Les maîtres choisissent parmi les plus grands artistes de l’époque. Souvent membres de l’Académie de saint Luc, puis de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Charles Le Brun, Philippe de Champaigne, Eustache Le Sueur, Laurent de la Hyre, Joseph Parrocel ou encore Louis Chéron, comptent parmi les plus célèbres.

Il arrive également que le maître-orfèvre choisisse l’heureux élu dans son cercle de connaissance ou par recommandation. Ainsi, la facture des tableaux évolue d’une année à l’autre selon les qualités de l’artiste sélectionné.

En tout, les Mays sont l’œuvre de 60 artistes différents. Certains comme Laurent de la Hyre ou encore Aubin Vouet, en effet, sont choisis deux fois.

Une fois mandaté, le peintre doit préparer une esquisse de la future œuvre, sur un thème choisi, en accord avec les chanoines. Lorsque les religieux approuvent le modèle, généralement autour du mois de septembre, l’artiste a jusqu’au 30 avril pour réaliser son tableau.

Exposition annuelle du May dans la cathédrale.

Offert le 1er mai, le May est exposé pendant un mois aux pieds de la statue de la Vierge. Ensuite, les chanoines l’accrochent aux arcades de l’église. Le grand public peut ainsi admirer l’art du temps, à une époque où les musées et les salons d’art n’existent pas.

Pour les jeunes peintres au talent prometteur, être choisi pour peindre le May de la cathédrale est un honneur. La commande annuelle des orfèvres prend la forme d’un véritable concours et stimule l’émulation entre les peintres.

Au bout d’un mois, les Mays sont suspendus aux piliers de la nef, puis, au fil des années, faute de places, certains Mays sont placés dans le transept et dans les chapelles latérales.

Les Actes des Apôtres comme thème du tableau

Les chanoines décident que le thème de chaque May doit porter sur un verset des Actes des Apôtres. Il s’agit du récit biblique qui suit l’Ascension du Christ. Ces textes expliquent également comment les apôtres, saint Pierre et saint Paul, ont converti les Juifs et les citoyens romains au christianisme.

Le choix de cette thématique n’est pas anodin. D’une part, les œuvres jouent un rôle didactique. Elles permettent d‘enseigner la foi aux fidèles qui ne savent pas lire.

D’autre part, elles ont un sens plus profond. C’est un moyen, pour l‘Église catholique, de s’affirmer face aux Protestants.

La conversion de saint Paul – Laurent de la Hyre.

Pour ne prendre qu’un exemple, intéressons-nous à une huile sur toile de Laurent de la Hyre (1606-1656) intitulée La conversion de saint Paul, peinte en 1637.

Ce tableau figure la chute de cheval de Paul sur la route pour Damas, où il va persécuter les premiers chrétiens qui causaient du tort à l’ordre public. En tombant, il entend la voix du Christ, qui lui dit depuis le ciel : « « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes ».

La composition de La Hyre, qui présente ici son deuxième May, est très appréciée. Dans la Description historique des tableaux de l’église de Paris, l’auteur le décrit comme étant « un des plus beaux tableaux de ce maître ».

1707, le 76ᵉ et dernier des Mays de Notre-Dame

C’est le peintre Jacques Courtin qui peint le 76ᵉ et dernier May offert à la cathédrale. Le May s’intitule, saint Paul prêche à Troade et ressuscite le jeune Eutyque. Il est l’illustration d’un épisode du vingtième chapitre de l’Acte des Apôtres.

Dès l’année suivante, le royaume de France est en guerre contre le royaume d’Espagne. La dette crible le pays et les impôts explosent. La confrérie des orfèvres ne parvient pas à surmonter la crise financière, elle se dissout pour ne plus devoir financer les Mays.

Les Mays à l’épreuve de la Révolution française et de l’époque contemporaine

Dispersion des Mays de Notre-Dame

Les œuvres sont saisies par les Révolutionnaires lorsque la cathédrale est désacralisée en 1793.

La quasi-totalité des œuvres est alors dispersée dans les musées parisiens : le musée du Louvre conserve les plus beaux, tandis que d’autres sont déposés dans plusieurs musées des Beaux-Arts de France, dont le musée des Beaux-Arts d’Arras ou encore dans des églises paroissiales.

D’autres encore se retrouvent sur le marché de l’art et sont acquis par des collectionneurs privés.

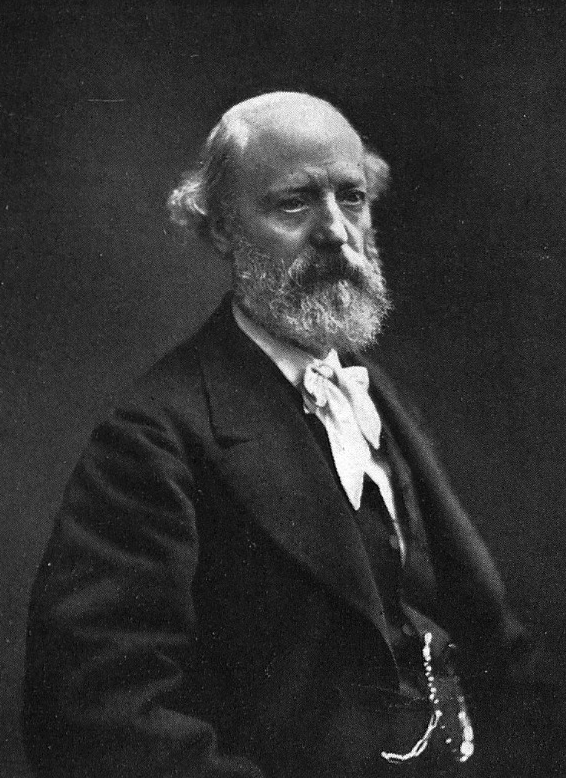

La restauration de la cathédrale par Viollet le Duc au XIXe siècle.

Au début du XIXe siècle, une vingtaine de Mays reviennent à la cathédrale. Cependant ils ne retrouvent pas leur place initiale et sont placés dans les chapelles.

Lorsque l’architecte Eugène Viollet-le-Duc prend en main la restauration de Notre-Dame, en 1845, il bouleverse à nouveau l’agencement de l’église. Souhaitant redonner à l’édifice son aspect gothique (avec une reconstruction néogothique), il fait à nouveau décrocher les Mays qui ne correspondent pas à sa vision.

Le retour des Mays dans la seconde moitié du XXe siècle

C’est seulement dans la seconde moitié du XXe siècle que l’administration des Monuments historiques décide de faire à nouveau entrer quelques tableaux du XVIIe siècle dans la cathédrale.

Ainsi, entre les années 1950 et 1990, 13 grands Mays sont réinstallés dans les chapelles de la nef et du chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Au total, sur les 76 grands Mays réalisés entre 1630 et 1707, 52 d’entre eux restent connus, bien que dispersés. 24 restent aujourd’hui disparu ou ont été détruits.

L’incendie de Notre-Dame de Paris de 2019

En dépit des terribles dégâts, l’incendie de 2019, a permis de redécouvrir et restaurer les décors, les tableaux et une partie du mobilier de la cathédrale, auxquels personne ne prêtait plus vraiment attention.

C’est le cas des treize grands Mays de la cathédrale qui ont ainsi bénéficié d’une restauration inédite. Avant leur retour à Notre-Dame en fin d’année 2024, une superbe exposition, tenue au Mobilier National, jusqu’en juillet 2024, permet au public d’admirer ces chefs-d’œuvre à hauteur d’homme !

Intitulée Grands Décors Restaurés de Notre-Dame, elle présente également une superbe tenture représentant la Vie de la Vierge Marie, en 14 pièces de tapisserie, désormais possession de la cathédrale de Strasbourg.

Le public peut découvrir des maquettes du futur nouveau mobilier liturgique de la cathédrale -autel, tabernacle, cathèdre, etc – conçu dans un style à la fois moderne, à l’aide de matériaux nobles tels que de la pierre et du bronze.

L’immense et impressionnant tapis de chœur, commandé à l’occasion du couronnement de Charles X, constitue le clou du spectacle. Il a, lui aussi, bénéficié d’une restauration. Mesurant plus de 200m² et pesant plus d’une tonne, seule la moitié supérieure est présentée.

Pour en savoir plus sur l’exposition Grands Décors Restaurés de Notre-Dame, au Mobilier National.