Au cours de l’âge féodal, entre le Xe et XIIe siècle, la Bourgogne rayonne dans toute la chrétienté grâce à la puissance de ses grandes abbayes. Nulle autre région de France ou d’Occident n’a rassemblé, sur une superficie réduite, autant d’établissements religieux à l’influence aussi décisive.

Fondée en 909, l’abbaye de Cluny est certainement l’une des plus fascinante. L’ampleur de son prestige est telle que l’abbaye de Cluny prend le surnom de « Seconde Rome ».

À peine un siècle plus tard, l’abbaye doit cependant faire face à la concurrence d’un autre ordre qui s’épanouit en Bourgogne à l‘abbaye de Cîteaux !

Aujourd’hui, il ne reste que 8% des vestiges de l’abbaye, plongez vous dans le glorieux passé de Cluny !

Table of Contents

ToggleLes origines de Cluny

À l’époque carolingienne, une petite communauté de moines véhiculant la règle de saint Benoît s’installe dans la vallée de la Grosne, sur un site quelque peu marginalisé, à l’écart des immenses domaines.

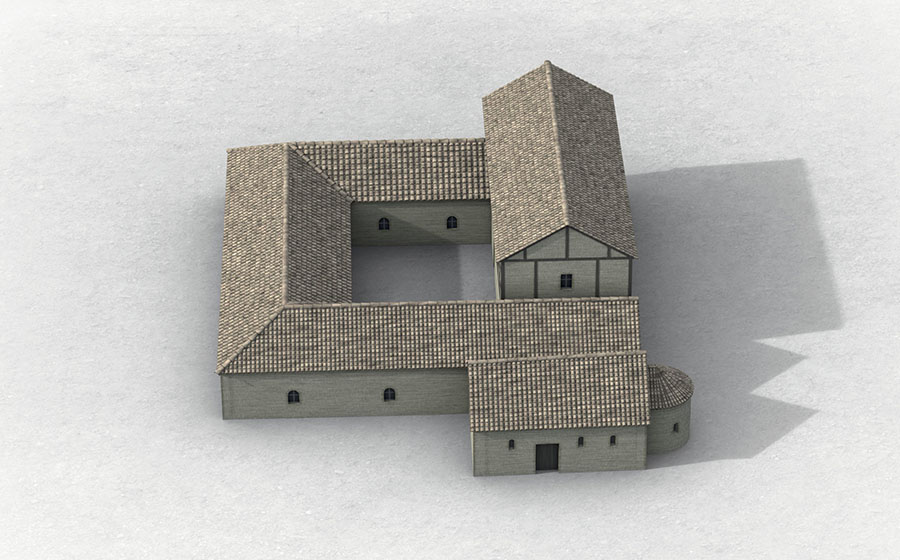

Dès les années 800, il existe sur les lieux de la future abbaye, une villa carolingienne, constituée d’une petite chapelle, d’un moulin et de terrains agricoles (vignes, vergers, champs…).

La fondation du monastère

En 909, Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine, concède le domaine à Bernon, abbé de Baume (Baume-les-Messieurs dans le Jura). Il y fonde un monastère de douze moines vivant sous la règle de saint Benoît.

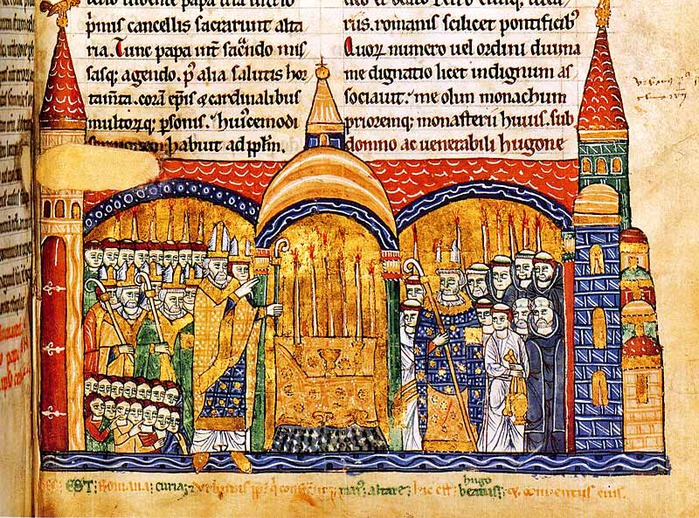

L’abbaye est placée sous le patronage de saint Pierre et saint Paul, les deux saints protecteurs de Rome. L’abbaye de Cluny est alors auréolée de la protection du pape.

Cluny : un modèle spirituel nouveau pour l’Occident chrétien

Cluny propose, à l’Occident chrétien, un modèle spirituel nouveau, organisé selon la règle de saint Benoît, rédigée au VI siècle par Benoît de Nursie.

Une nouvelle organisation monastique

L’abbaye de Cluny a le rôle d’ambassadrice du renouveau monastique français de la Xe et XI siècles. Jusque-là, les moines ne suivaient pas de règle monastique précise. L’Eglise institue pour tous les moines la règle de saint Benoît sous le règne La règle de l’empereur Charlemagne.

Sous la direction d’un abbé élu, les moines doivent respecter des règles alimentaires et vestimentaires strictes, ainsi que sept temps de prière par jour.

Les religieux s’engagent, au nom des principes de charité et d’hospitalité, à accueillir les pauvres, les enfants et les vieillards au sein de leur abbaye.

Le renouveau moral

Le renouveau monastique des Xe-XIe siècles est avant tout moral. En s’engageant dans la vie monastique, les moines choisissent de vivre dans la chasteté, la pauvreté et l’obéissance aux lois divines. Leur idéal est d’imiter au maximum la grandeur du Christ en observant une vie pure, où le corps ne se souille pas ni à cause du travail manuel, ni à cause du sexe.

Ainsi, les moines de Cluny vivent de manière austère, loin de la société corrompue le péché. En paix, ils peuvent se consacrer uniquement à l’œuvre de Dieu avec des prières et des chants solennels.

Une attirance pour le modèle monastique

De manière générale, le mode de vie monastique séduit de plus en plus de fidèles. En effet, il représente un exemple de vie spirituelle. Les moines sont les modèles du parfait Chrétien, qu’il faut donc imiter.

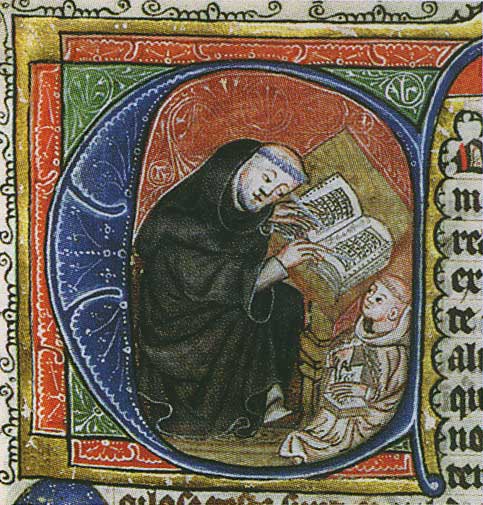

De plus, les abbés de Cluny ont pris soin de développer une histoire légendaire, propre à l’abbaye de Cluny. Chaque abbé rédige la Vita de son prédécesseur, c’est-à-dire la vie de l’abbé en tant que saint, capable d’actes miraculeux. Cette véritable opération de communication suscite la curiosité et attire de nouveaux moines.

L’ordre clunisien séduit des moines provenant de toutes les catégories sociales, y compris des classes les plus hautes. C’est le cas du duc capétien Hugues Ier de Bourgogne (1057-1093) qui abandonne sa fonction de duc en 1079 et devient moine à Cluny.

Une seconde Rome, Cluny centre de pèlerinage

En 911, l’abbaye de Cluny obtient des reliques de saint Pierre et saint Paul. De cette façon, Cluny se pose en substitut du pèlerinage à Rome.

La Grande abbaye de Cluny au Moyen Âge

Cluny : modèle de stabilité

L’expansion et l’essor de l’abbaye de Cluny tient aussi à la longévité de ses abbés, qui gardent une bonne stabilité du pouvoir monacale.

C’est le cas de Mayeul, quatrième abbé de Cluny entre 954 et 994, soit 30 ans. Odilon reste 55 ans à la tête de la congrégation de 994 à 1048 et l’abbé Hugues de Semur qui comptabilise 60 ans à cette fonction entre 1049 et 1109

Indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs locaux

L’ambition de l’abbaye de Cluny est grande, elle désire construire une véritable seigneurie ecclésiastique.

Les moines clunisiens sont soucieux de se tenir à l’écart des pouvoirs locaux, c’est-à-dire des seigneurs, de l’évêque de Mâcon et surtout de l’archevêque de Lyon. L’abbaye n’est pas sous leur patronage, mais sous celui du Saint-Siège, qui lui offre de nombreux privilèges. En 1024, le pape Jean XIX attribue des exemptions et des immunités à Cluny. À ce titre, l’abbaye de Cluny et ses abbayes filles ne se soumet ni à l’autorité, ni à la justice, ni à la fiscalité locale.

Le pape donne à Cluny, le droit de placer sous son autorité les monastères qu’elle contribuerait à réformer et le droit de rendre justice.

Liens entre les moines et les laïcs :

Bien qu’affirmant un mode de vie éloigné de la société, les moines de Cluny entretiennent de nombreux liens avec les laïcs. Ils se proclament d’ailleurs comme la militia Christi, c’est-à-dire « l’armée du Christ ».

Les Clunisiens aspirent à devenir les semblables des anges célestes sur Terre. Prétendant être les dépositaires du secret du retour du Christ et de la rédemption des péchés, ils font le lien entre le monde des Hommes, la Terre et le monde de Dieu, le Ciel.

Les religieux prient quotidiennement pour les Hommes, mais aussi pour les morts. Le succès des prières en faveur des défunts est tel que, vers 1030, Odilon institue la fête des Morts, au lendemain de la Toussaint. Rapidement, l’ensemble de la Chrétienté adopte cette commémoration.

En échange de leurs services divins, les moines reçoivent de nombreux dons de la part des laïcs. Grâce à ses nombreuses richesses, ils ornent et sculptent leurs façades, cryptes, chapelles et transepts, de plus en plus fastueusement. De nombreux registres répertories scrupuleusement l’ensemble de ces donations. Les clunisiens sont d’excellents archivistes !

Cluny : symbole de l’architecture médiévale

L’église abbatiale

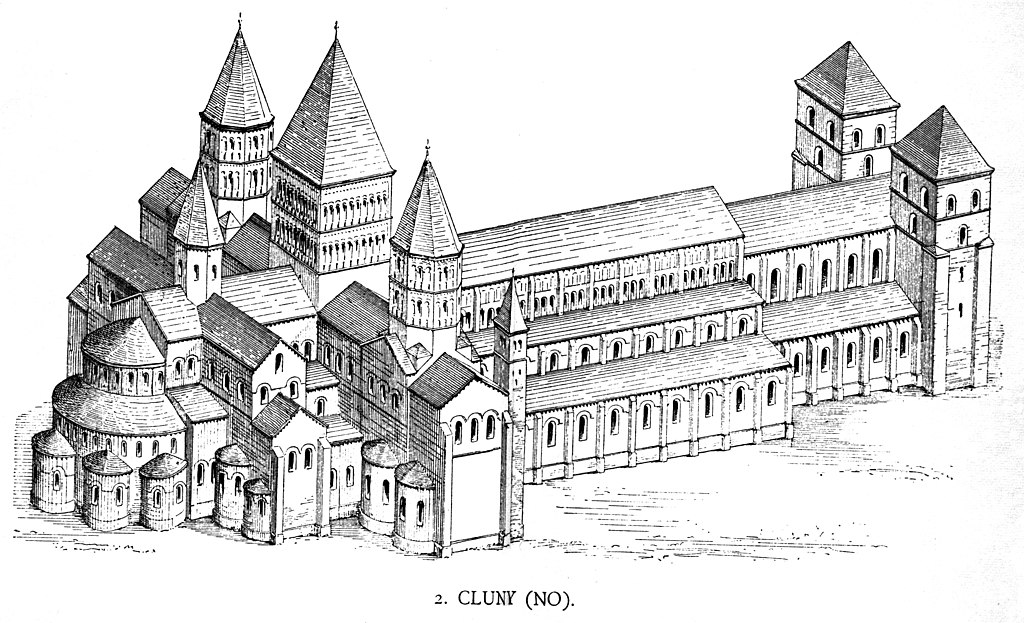

Cluny I et Cluny II

À partir de 910, Bernon, premier abbé de Cluny, fait construire, à l’emplacement d’une petite église préexistante, une chapelle surnommée Cluny I.

Dès 963, Cluny I devient trop étroite pour accueillir l’ensemble de la congrégation. L’abbé Maieul (954-994) décide de la construction d’un édifice plus imposant, connu sous le nom de Cluny II.

À côté de l’abbatiale, les Clunisiens font construire deux autres sanctuaires. Notre-Dame du cimetière et une grande chapelle de 40 mètres de long.

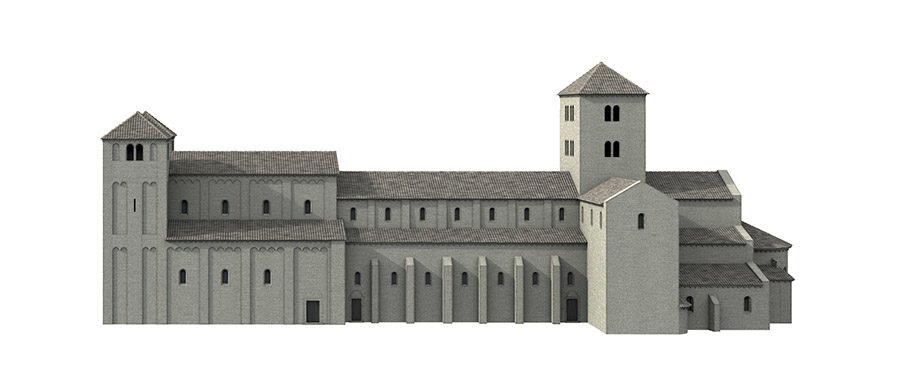

Cluny III, le joyau de l’abbaye de Cluny

Au siècle suivant, l’expansion de l’ordre se poursuit et la construction d’une nouvelle église abbatiale devient à nouveau nécessaire. Cette troisième abbaye se veut être le parfait symbole de la grandeur de Dieu et de la puissance clunisienne.

À partir de 1088, l’abbé Hugues de Sémur lance cette construction. Selon la légende, saint Pierre lui-même serait apparu au moine Gunzo pour lui remettre les plans de la future Major Ecclesia.

Chef d’œuvre de l’ art roman, Cluny III se dote de dimensions impressionnantes. Elle devient la plus grande église de la Chrétienté, avec une longueur de 187 mètres et des voûtes culminant à 30 mètres de haut. L’édifice se compose d’un déambulatoire constellé de cinq chapelles et un double transept comportant des absidioles. Ce grand transept est de la même taille que la nef, qui compte onze travées.

Les dimensions impressionnantes de l’abbatiale, les absidioles autour du chœur et le grand transept représentent les originalités architecturales de l’abbaye de Cluny. De nombreux monuments historiques reprennent le plan de Cluny III. Elle devient donc un véritable modèle de l’architecture médiévale.

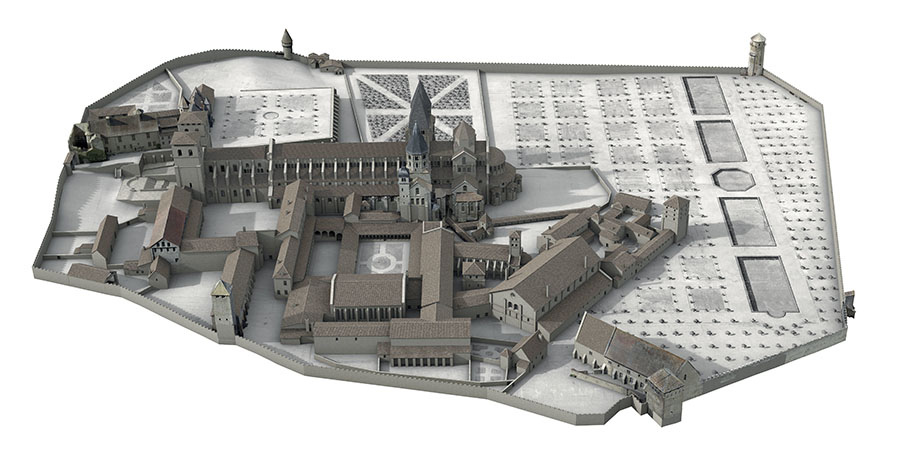

Les bâtiments conventuels

L’abbaye de Cluny ne se réduit pas à son abbatiale. Il y a aussi des lieux d’habitations : le cloître avec un dortoir, des cuisines, une boulangerie, une brasserie, une pharmacie.

Il y a aussi des espaces dédiés aux travaux manuels, comme un atelier de cordonnerie et de tannerie. Les moines copistes mènent leurs travaux d’écriture et d’enlulminure dans le scriptorium et la fastueuse. La Bible d’Odilon, un véritable vestige du monastère est un magnifique exemple de ces travaux.

D’autres encore sont consacrés aux travaux agricoles. Ils sont essentiels pour ces religieux qui vivent en autarcie : jardins de plantes médicinales, vergers, basse-cours, écuries, un moulin…

L’expansion de l’Ecclésia cluniacensis, l’Eglise de Cluny.

Cluny, une abbaye mère

L’ordre de Cluny rassemble sous sa juridiction de nombreux prieurés qui lui sont totalement soumis. Les coutumes, les règlements précis adaptent la règle de saint Benoit aux circonstances des établissements monastiques.

L’ordre clunisien a cinq « filles ». Elles constituent des relais à la diffusion de l’observance clunisienne. Il s’agit de Souvigny dans le Bourbonnais, Sauxillanges en Auvergne. Mais aussi, Notre-Dame de La Charité-sur-Loire dans le Nivernais, Saint-Martin-des-Champs à Paris et Lewes dans le Sussex (Angleterre).

Sous l’abbatiat d’Hugues de Semur entre 1049 et 1109, nombre de petites communautés sont fondées. Parmi elles, le premier monastère féminin ouvre en 1055 à Marcigny, en actuelle Saône-et-Loire. Aussi, l’ordre accueille de véritables abbayes comme Vézelay, point de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne.

Au XIIe siècle, l’ordre clunisien se compose de près de 1 200 monastères et prieurés. Ils se répartissent dans le Saint-Empire, en Espagne, en Angleterre et en France, qui sont placés sous la juridiction de Cluny. Cela représente environ 10 000 moines.

XIIe-XIXe siècles : un lent déclin

Jean de Bourbon est le dernier grand abbé de Cluny, ayant assuré une excellente gestion de l’abbaye.

Il tente de restaurer la stricte observance de la règle, face aux nombreuses dégradations qu’il avait constatées. Certains moines ne portent plus l’habit régulier, d’autres ne sont pas honnêtes vis-à-vis de la morale monastique.

Concurrence face à la montée d’autres ordres religieux :

Peu à peu, les Clunisiens délaisse l’idéal de la vie austère et vivent dans le luxe. Selon eux, il faut offrir à Dieu ce qu’il y a de plus beau, c’est pourquoi ils se soucie de la qualité de l’art et de l’architecture. Cela suscite de nombreuses critiques.

En réaction, des moines soucieux de retrouver la pureté originelle de la règle fonde l’abbaye de Cîteaux, en actuelle Côte-d’Or en 1098. Aussi, le développement des ordres mendiants, dont les Franciscains et les Dominicains, aux XIIe et XIIIe siècles font de la concureence à Cluny

Cluny des Temps modernes, difficultés financières et perte d’autonomie

Cluny fait face, dès le XIIe siècle à de graves difficultés financières. Elles sont, en grande partie provoquées par les coûts astronomiques de la construction de la Major Ecclesia, mais aussi par les dépenses toujours plus élevés réservées à la charité des pauvres.

A partir de 1477, lors du rattachement de la Bourgogne au Royaume de France, Cluny doit se soumettre au régime de la Commende qui lui impose de verser une large partie de ses revenus au Trésor royal. De plus, c’est le pouvoir royal qui sélectionne parmi les personnalités influente de la cour, les abbés de Cluny, afin de surveiller étroitement l’abbaye.

L’ordre, dans son ensemble, est mis à mal par la Réforme protestante qui entraine la disparition de nombreux monastères dans les pays anglo-saxons et germaniques.

Cluny sous la Révolution française.

Les bâtiments de l’abbaye de Cluny souffrent particulièrement de la période révolutionnaire. En juillet 1789, des champs et des demeures seigneuriales sont incendiés. Quatre mois plus tard, en novembre, les biens de l’abbaye sont nationalisés.

Au début de l’année 1790, un décret de l’Assemblée Nationale supprime les congrégations et les ordres ecclésiastiques. Les moines sont alors expulsés et parfois même emprisonnés ! Les bâtiments de l’abbaye se voient délaissés, démantelées et pillés.

Malgré des tentatives de sauvetage de la part du Préfet de Macon et du Ministre de l’Intérieur, les voutes sont détruites en 1801. L’abbaye de Cluny, divisée en lot et percée est vendue, à prix bradé, à des marchands mâconnais qui l’utilisent comme une carrière de pierres. Au total, seulement 8% de l’édifice a pu être sauvé.

L’abbaye de Cluny du XXe siècle à nos jours

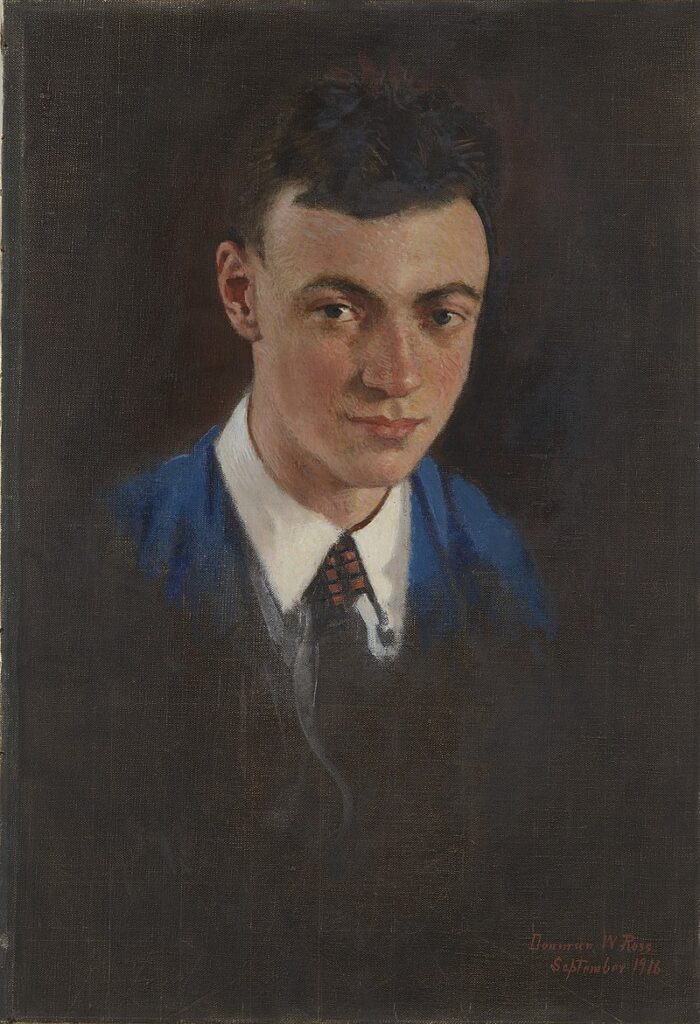

Classée au titre des monuments historiques depuis 1862, l’abbaye de Cluny attire la curiosité des archéologues dès le début du XXe siècle.

À partir de 1926, l’archéologue américain, spécialiste de l’architecture médiévale, Kenneth John Connant mène des fouilles archéologiques sur le site.

Il documente quotidiennement ses découvertes par des dessins et des photographies, qui lui permettent de constituer un plan et des restitutions pour chaque période historique de l’abbaye dans une synthèse publiée en 1968. L’œuvre d’une vie !

Cluny à l’heure du XXIe siècle

De nos jours, il ne reste que des vestiges de la fastueuse abbaye de Cluny. De Cluny III, ne subsistent que les bras sud du grand transept, ainsi que le clocher de l’Eau bénite, quelques chapiteaux et sculptures. Les quelques vestiges de tours, de voûtes et de chapiteaux sont conservés au musée d’Art et d’Archéologie, géré par le Centre des monuments nationaux.

Depuis 1891, le site abrite également l’un des huit centres de l’école des Arts et des Métiers, une grande école française d’ingénieurs.

En 2023, l’abbaye de Cluny a attiré plus de 141 000 visiteurs, ce qui fait d’elle un lieu incontournable du tourisme bourguignon. Une reconstitution 3D, établie par des ingénieurs, des historiens de l’art et des archéologues, est mise à la disposition des visiteurs, afin qu’ils se rendent mieux compte de la somptuosité du lieu.

Informations pratiques :

- Adresse : Rue du 11 Août 1944, 71250- Cluny

- Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche de 9h30 à 18h00.

- Retrouvez toutes les informations ici.

2901

2950

536