Bien souvent, il ne nous reste plus que l’imagination et quelques pierres pour essayer de comprendre l’histoire de notre patrimoine. Les bâtiments et leurs ruines sont alors les seuls témoins d’un passé prestigieux.

C’est le cas de la Chartreuse de Champmol, ancien monastère fondé à la fin du XIVe siècle par Philippe Le Hardi, à Dijon. Le fascinant Puits de Moïse en est la pièce maîtresse et l’un des rares vestiges.

Plongez-vous dans l’histoire de la Chartreuse de Champmol, nécropole des ducs de Bourgogne, dont seuls survivent aujourd’hui quelques fragments, nichés dans un hôpital.

Table des matières

ToggleHistoire de la Chartreuse de Champmol à Dijon

Une nécropole pour les ducs de Bourgogne

N’ayant pas de descendant mâle, le dernier duc capétien de Bourgogne, Philippe Iᵉʳ, laisse place, à sa mort, à une nouvelle dynastie ducale, celle des Valois.

Pour affirmer sa légitimité, Philippe le Hardi, fils du roi Jean II le Bon, premier duc de cette lignée, décide d’établir à Dijon une nécropole. Elle doit pouvoir accueillir sa sépulture et celle de ses descendants. Mais il y a également un objectif plus profond, concurrencer la nécropole royale de Saint-Denis.

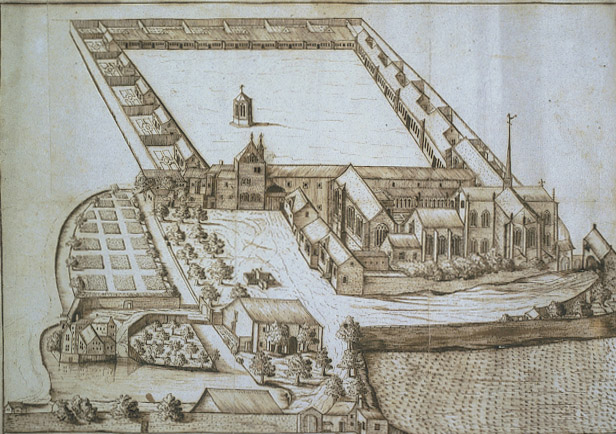

Pour ce faire, Philippe le Hardi acquiert, dans les années 1380, le domaine de la riche famille Aubriot. Mais aussi, des terrains humides, appartenant à l’abbaye Saint-Bénigne, situés entre la route de Plombière et la rivière d’Ouche. Le toponyme Champmol ou « champ mou » s’explique par les nombreuses inondations causées par le débordement du Raine.

En 1383, le duc fonde en ce lieu une double chartreuse, comptant chacune douze moines. L’année suivante, le pape Clément VII confirme sa fondation par une bulle.

Les travaux sont rapides : ils s’achèvent, en 1404, une dizaine d’années après la pose de la première pierre. Malgré cette efficacité, Philippe le Hardi meurt d’une violente fièvre cette même année. Les artistes Jean de Marville et Claus Sluter n’avaient pas encore terminé de réaliser son tombeau.

Son fils, Jean Sans Peur, mandate l’éminent sculpteur Claus de Werve, neveu de Claus Sluter pour achever l’ouvrage. C’est chose faite en 1420, le corps Philippe le Hardi inhumé en habit de chartreux rejoint sa nécropole.

À sa suite, la nécropole accueille plusieurs membres de la famille ducale. Jean Sans Peur, Philippe le Bon, sa femme Isabelle de Portugal et bien d’autres.

Un foyer artistique foisonnant

Les chantiers de la Chartreuse de Champmol emploient pas moins de 250 ouvriers. Philippe Le Hardi fait appel aux meilleurs artistes, venus des quatre coins de son grand territoire. Celui-ci comprend le duché de Bourgogne et les comtés de Flandre et d’Artois en actuelle Belgique, acquis grâce à son mariage avec Marguerite de Flandre.

Parmi les artistes français, Jean de Beaumertz réalise la polychromie du tombeau de Philippe le Hardi. Chez les artistes flamands, il mandate les peintres Jan Van Eyck qui exécute notamment une Annonciation aujourd’hui conservée à la National Gallery of Art de Washington et Jean Malouel qui peint La grande Pietà ronde, conservée au musée du Louvre.

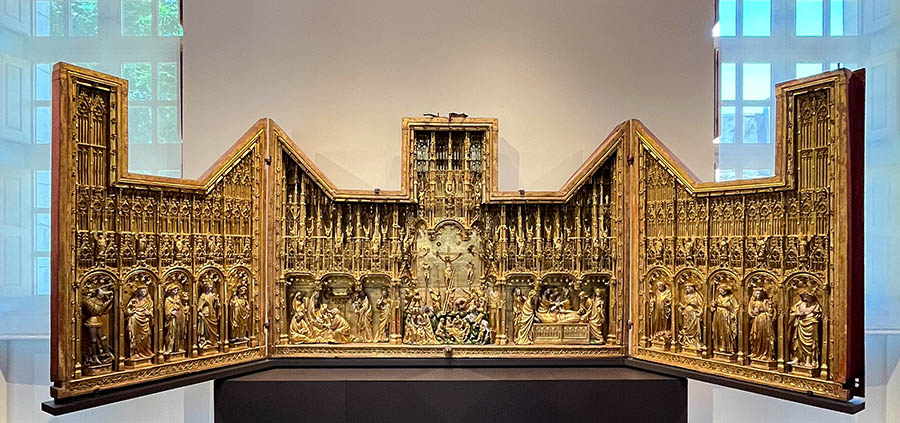

Il fait également appel au sculpteur Jacques de Baerze et au décorateur Melchior Broederlam pour produire des retables monumentaux dont le retable de la crucifixion.

Le monastère des Chartreux

La Chartreuse de la Sainte-Trinité de Champmol est un monastère placé sous la direction de l’ordre des Chartreux. Ces moines font vœu de vivre seuls, dans le silence. Pour le respecter, chaque chartreux dispose d’une maison et de son jardin attenant, dans laquelle il vit à la manière d’un ermite.

Ces petites maisons se répartissent autour d’un grand cloître, au centre duquel se dresse une fontaine-calvaire monumentale, le fameux Puits de Moïse. Un cloître plus petit dessert les pièces de vie communautaire comme la salle du Chapitre.

Faisant le choix de vivre en autarcie, les moines produisent eux-mêmes leur nourriture. D’une part, grâce à de nombreuses parcelles agricoles : vergers, potagers, mais aussi laiterie. D’autre part, des bâtiments abritent les ateliers artisanaux comme la boulangerie, la menuiserie ou encore le pressoir.

La Chartreuse à l’épreuve de la Révolution française

Alors que la Révolution éclate, l’Assemblée constituante décide de la nationalisation des biens ecclésiastiques en novembre 1789 avant de supprimer les ordres monastiques trois mois plus tard. À Champmol, les Révolutionnaires s’emparent de l’établissement et chassent les moines en avril 1791. Les tombeaux des ducs de Bourgogne sont alors déplacés à la cathédrale Saint-Bénigne.

Dès le mois suivant, un certain Emmanuel Crétet rachète la Chartreuse. Cependant, les Révolutionnaires la pillent et la vandalisent avant de démolir l’église et la plupart des bâtiments en 1792.

De l’Hospice d’aliénés au Centre Hospitalier de la Chartreuse

Après le chaos de la Révolution, le département de la Côte-d’Or achète le lieu, en 1833, pour en faire un asile d’aliénés. L’hôpital, construit sur les conseils de l’architecte Pierre-Paul Petit, peut accueillir jusqu’à 250 malades. Aujourd’hui encore, le centre hospitalier La Chartreuse est un acteur majeur de la psychiatrie et de la santé mentale à Dijon et dans le reste de la Bourgogne.

La chartreuse de Champmol : un patrimoine artistique exceptionnel

Le Puits de Moïse, chef-d’œuvre de la sculpture

Œuvres des sculpteurs Claus Sluter et de son neveu Claus de Werve ainsi que du peintre Jean Malouel, le Puits de Moïse est un ancien calvaire situé au centre du grand cloître de la Chartreuse de Champmol.

Il ne subsiste plus, aujourd’hui, que son piédestal à l’intérieur duquel sont sculptées six niches avec des colonnettes décorées d’angelots aux expressivités faciales remarquables. Ces niches abritent les statues de six prophètes de l’Ancien Testament. Le roi David, Moïse, Jérémie, Daniel, Isaïe et Zacharie. Ils détiennent entre leurs mains des prophéties annonçant l’arrivée du Messi. Le message religieux de ce monument est clair, il fait le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament.

Sur ce piédestal, le duc Philippe le Hardi se fait représenter de manière symbolique par deux fois. Tout d’abord, le roi David, vêtu de bleu et de fleur de lys, figure le duc dans son rôle de régent de Charles VI.

Il peut également être constaté une certaine ressemblance entre le visage du prophète Jérémie et celui du duc.

De rares vestiges in situ de la Chartreuse de Champmol

Plusieurs autres éléments somptueux de la chartreuse de Champmol sont toujours présents au sein dans l’établissement hospitalier et témoignent de son glorieux passé.

De l’église du XVe siècle, il ne reste que le portail sculpté par Claus Sluter. Le couple ducal se fait représenter en position de piété. À gauche du portail, se trouve le duc Philippe le Hardi agenouillé devant saint Jean-Baptiste. À droite, la duchesse Marguerite devant sainte Catherine.

Sur le socle de la statue de la Vierge à l’Enfant, au centre du portail, sont sculptées les initiales P et M. La grande précision dans le travail du drapé est caractéristique de l’art de Claus Sluter, qui apporte naturel et effets de mouvement à ses œuvres.

Juste derrière la chapelle de 1840 subsistent, un autre puits, les vestiges d’un pilier et la tourelle de l’oratoire ducal.

Cette tour d’escaliers menait à deux oratoires, pièces dédiées à la prière du duc et de la duchesse, des. Les ruines des départs de voûtes et des chapiteaux ornés de feuillage, laissent deviner la somptuosité de ces salles de dévotion.

Aujourd’hui, ces vestiges, situés dans l’enceinte du Centre Hospitaliers de La Chartreuse, sont accessibles au public librement tous les jours de 9h30 à 17h30.

L’office de tourisme de Dijon organise également des visites guidées sur réservation.

2 697

2 504

237